首页>矿业要闻>首钢+河钢=北钢是“确有其事”还是“见势炒作”?

首钢+河钢=北钢是“确有其事”还是“见势炒作”?

据彭博援引知情人士称,中国计划合并首钢集团和河钢集团,创建北方钢铁集团,虽然该计划尚未最终确定,可能存在变数,但8月1号各大媒体吵得沸沸扬扬,昨天钢铁板块午后开盘拉升,首钢股份、河钢股份一度涨2%。

而一名曾在首钢研究院工作的人士表示,“这种提法至少在10年前就已经有了,上层领导层面一直在讨论这种合并,当然这么久以来,反对的也大有人在”。该人士认为,“困难很大,如果能合早就合了”。

1.首钢和河钢曾经合并失败

实际上,首钢和河北地区钢铁工业的融合始于11年前,首钢从北京大举搬迁至曹妃甸时就已对外明确重组意图。

国家发改委批准首钢搬迁至河北省唐山曹妃甸,并与河北省唐钢(河北钢铁集团前身)共同组建“首钢京唐钢铁联合有限责任公司”(下称“首钢京唐公司”),共同开发曹妃甸精品钢材基地。其中,首钢占股51%,唐钢占股49%。

然而,时过境迁。2011年,唐钢经历省内联合重组并入河北钢铁集团,首钢搬迁将业务重心倾注于曹妃甸,双方的心态和外部的市场都已发生巨大变化。对受困于行业低谷的河北钢铁来说,放弃曹妃甸这一“家门口”基地的原因,既有“不控股能图什么”的无奈,又有避免巨额亏损的现实压力。

大钢企之间“强强联手”,以分手而告终。

原因:

1.河钢提出分手,“最直接的原因,应该是曹妃甸项目目前亏损特别大;

2.市场的巨大变化,也是合作失败的重要诱因;

3.公司内部股东控股的问题!

宝钢+邯钢也失败告终

值得一提的是,在河钢对河北钢铁企业重组的过程中,不仅首钢被迫出局,宝钢也是忌惮三分。作为中国钢企龙头,宝钢一直寄望进军环渤海地区。2007年5月,地处河北的邯钢集团与宝钢合资组建邯宝钢铁有限公司,注册资本为120亿元,两家各占50%股权。双方计划总投资193.68亿元,建设460万吨钢的精品板材基地。

其中,宝钢全“真金白银”出资,邯钢则以现金加实物的方式出资。热情背后,是河北省领导曾许诺最终让宝钢取得对邯宝的控制权。但至2009年,唐钢、邯钢合并成河北钢铁集团。无奈之下,宝钢将邯宝钢铁公司股权和新上的生产线等项目,一并转让给河北钢铁集团,黯然撤出河北。

这一我国钢铁业的重大重组事件以失败告终,而河北省钢铁业“防御性”、“排他性”的内部重组,也一度为该省的投资环境蒙上阴影。

从此前这些“重组试验”不难发现,处于钢铁重镇河北的河钢,凭借其全球第二大钢铁企业的地位,无论和央企宝钢还是北京国企首钢,融合性并不好。

2.“拉郎配”式的兼并重组利益纠葛

多名钢铁业内人士也均表示,首钢河钢合并可能性不大,和同属央企的宝钢、武钢相比,首钢、河钢实际控制人分属不同省份的国资委,这一点也让合并难度加大。合并后股份分配、人事安排、文化差异……都成了问题,一个公司不可能有两个CEO!

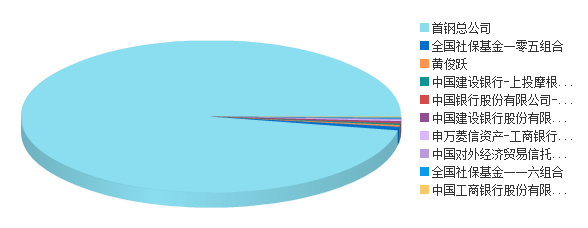

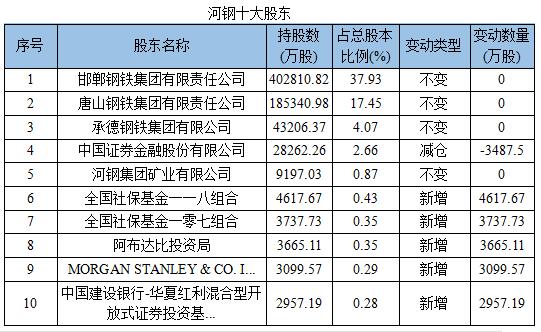

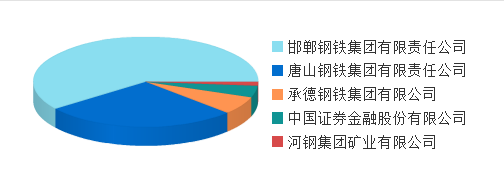

两家央企,股东“千变万化”,截止2016年3月31号,首钢股东前十就有70%是新增的,而河钢股东前十新增股东占一半,如果合并,必将是一场大战!

戴国庆分析认为,如果两家钢企的联合,由一方主导,或双方各有优势、愿意结合并发挥各自特点者,结果会相对较好。“但当双方产品构成、发展阶段差别不大,股比又相差不大的情况下,往往容易出现各种各样的问题。”

他同时强调,由大股东占据绝对控股地位的吞并型并购,虽然在我国现实情况下仍有其合理成分和成长空间,但“如果没有多方平等联合型的重组作为补充,中国钢铁企业重组的范围和步伐仍然会有很大局限。”

前述钢铁行业资深人士表示,“两家企业企业文化截然不同,河钢主张控制成本,慢慢地滚动式发展,而首钢追求高起点,敢于重投资。两家重组的话,河钢的控制成本的方法无用武之地,首钢如果半道放弃追求高端化也会面临前功尽弃”。

企业文化之余,另一大障碍便是人事安排。上述资深人士认为,“河钢、首钢分属不同省份国资委,以后谁说了算是一大问题,宝钢、武钢同属央企,合并后人事任命反而简单”。在该人士看来,人事安排事关企业未来发展,“钢铁行业属于重资产,同时对专业性要求较高,业内很多案例都说明,人选错了,决策错了,企业损失巨大”。

前述分析师认为,“‘拉郎配’式的兼并重组,几乎没有成功案例。哪怕宝钢、武钢正在推进重组,但必须正视此前他们各自的兼并重组也都是失败的。”据该分析师统计,即使通过市场化手段推进的兼并重组,根据国外的经验,成功率也仅在50%-60%。

3.武钢+宝钢就是一个很好的例子

虽然宝钢和武钢重组符合多方需求,但是实际操作上难度却不小。值得注意的是,尽管宝钢、武钢正在推进战略重组,但和此前验证多次的业内重组失败相比,此番兼并重组思维并没有发生实质性改变。行政手段、政府推动依然是当下兼并重组的主要因素。

宝钢集团总经理陈德荣曾表示,宝钢作为行业龙头企业,市场占有率还不足5%。所以一直以来,无论是武钢还是宝钢都在不停地进行着兼并重组。

目前的现实是,武钢、宝钢早年的兼并重组项目还没消化完。据公开资料显示,2007年宝钢并购八一钢厂和邯钢新区,2008年并购广东钢铁集团,投资建设湛江基地,2009年重组宁波钢铁。直到现在,这些项目的整合仍然在进行,在一定程度上拖累了宝钢的业绩。武钢则在2005年重组鄂钢、2007年重组昆钢,2008年重组柳钢,成立广西钢铁集团。一系列兼并重组后,如今自身也陷入经营困难。2015年,武钢股份亏损75亿元,宝钢股份利润也大幅缩水,2015年全年净利10.13亿元,创18年来新低,同比大幅下降82.51%。

而从后续发展看,这些企业的合并重组,结果大都不尽如人意。

资深钢铁行业专家表示,这两家央企目前经营都不太理想,两家合并仍然面临很多问题,如果没有强势的管理层和规划层,两家企业合并也是很难的。去产能、优化人员可能是第一个问题。据了解,从2015年来看,武钢集团生产粗钢8亿多吨,生产钢材11亿吨,产能利用率在70%-75%这样的水平。按人均生产能力计算,只需要3万人炼铁、炼钢,武钢要为剩下的4万人、5万人找别的出路。而宝钢人员安置也是一大问题!

再看看网友怎么看武钢宝钢重组:

不看好重组去产能,占33%

再重组也不会降产能的,因为这意味失业潮,所以只能用百姓的血汗去补空窿。重组能解决产能过剩吗?能生产出特种钢材吗?

重组去产能势在必行,占19%

钢铁严重供过于求,压缩产能是必然;国企改革,合并重组是势在必行的,当一个产业链发展到一定规模,就会出现相对应的问题。

重组并不能扭亏,占22%

合并成一个巨无霸就能扭亏吗?不知道这个是什么战略;原来两家亏损,重整后变成一家亏损,数据好看了哈哈。

生产出好产品才是关键,占12%

产能高有个屁用,天天不是在喊着去产能吗?关键是搞出有水平的东西,有本事搞出世界一流的产品,那才真牛。

其他,占14%

企业是以生产效率来决定企业未来的,大而不强有屁用!合并只是推迟了死亡的时间!产能过剩,那也是因为打着城市化旗号,全社会盖房子发展房地产,房地产规划出问题。

4.河钢、首钢合并后果如何?

截至2015年底,河北省钢铁产能在3.2亿吨左右,河钢产能占其中的20%不到,其余多数为民营钢企。

而眼下,钢铁重镇河北的去产能任务非常艰巨。今年年初,河北省定调未来5年钢铁产能“天花板”为2亿吨,这也就意味着未来2020年之前,河北省将去产能1.2亿吨。

然而,通过扩大国有企业实力再推进兼并重组从而达到去产能,这一方式效果如何还不好说。上述分析师表示,“一个行业通过兼并重组提高产业集中度来去产能,好像并没有很成功的案例。这充其量是去产能的一个途径而已,但并不能作为一个主要的途径。并不能一味先兼并后关停,这样会有一系列的后遗症集中在重组后的新企业上,很可能把优势企业也拖垮”。

不过,如果河钢、首钢合并成真,宝钢、武钢合并体刚刚坐上的中国钢铁产量“老大”地位又会丢掉。按照2015年粗钢产量及世界钢铁工业协会排名,宝钢、武钢合并粗钢总产量达到6070万吨,而首钢与河钢如果合并成真,粗钢总产量则为7629万吨,仅次于全球第一安赛乐米塔尔。这不仅让人担心,一人独大后面的影响:

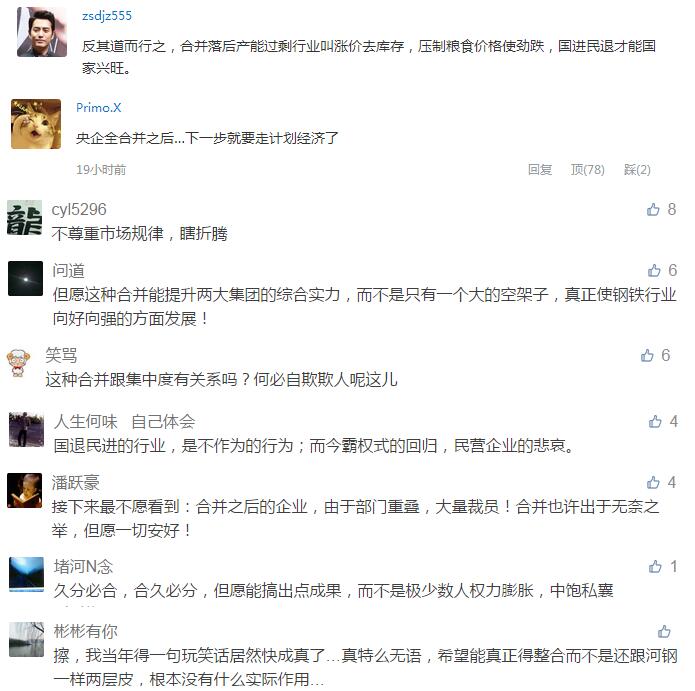

再看看网友怎么看待这次重组:

支持

反对

疑问

中立

结语

整合成一个大企业以后,还意味着企业内部产业链中,上下游部门或单位间从市场多个厂商提供产品,变成企业内部提供产品,竞争明显减弱。从国内企业,特别是国企看,企业内部子公司各自为政,“内部公关比外部公关还难”的说法在国内非常普遍。同时,企业在整合的过程中,因为竞争减少,也降低了企业创新的活力。

中国经济面临的产能过剩和库存问题,不能说不是企业战略决策失误、短视造成的。如果大企业不能解决上述的问题,其战略决策失误的损失会更高。企业越大,层级越多,管理成本也越高。在互联网成为解决信息不对称重要工具的时代,底特律汽车城的鲁日模式已经过气,企业不是越大越好,大企业巨大的管理成本是不能忽视的。企业真的不要再“膨胀”了。

更多精彩请关注《矿业汇》

专注矿业行业的垂直新媒体社交平台,为矿业全产业链行业的从业者、管理者,提供有价值的资讯,搭建矿业社交平台。

本文为中国选矿选煤网编译整理,如需转载请保留原文网址:http://www.xkxm.com/news/20160803-105851.html,谢谢合作。