首页>矿业要闻>习近平总书记说这是一个好项目

习近平总书记说这是一个好项目

7月,习近平总书记时隔八年,再次来到神华集团宁东能源化工基地,参观了神华宁煤集团400万吨煤制油项目。我国能源禀赋的特点是“富煤、缺油、少气”,中国煤炭产能过剩超过10亿吨以上,而我国原油对外依存度超过60%,总书记此时参观神华煤制油项目,充分表明了国家加快能源结构调整的决心,也肯定了煤制油项目的意义,中国煤制油项目也必将迎来春天。

中国经济发展使工业生产对原料燃料的需求持续增加,导致我国原油对外依存度不断创下历史新高,2015年首次突破60%,预计2016年对外依存度将继续上升,我国能源安全受到威胁。

煤制油,是对以煤为原料生产液体燃料的统称,包括煤直接液化、煤间接液化等诸多技术路径。“煤炭革命”的核心是清洁利用,煤制油技术作为洁净利用技术,将成为新型煤化工产业的重要方向之一。发展煤制油项目对国家有利、对社会有益、也对企业有利。

一、国外煤制油现状分析

早在上世纪30年代末,由于石油紧缺,德国就开始研究煤制油技术。二战前,德国已建成17个工厂,生产420多万吨汽柴油。40年代末、50年代初,随着中东大油田的开采,低成本的石油大量充斥市场,每桶售价中有2-10美元。

上世纪80年代中期至90年代中期,国际油价一直处在低位,煤变油并不受到重视。但是,各国技术已相当成熟,可以说倚马可待,只要市场需要,就可进行大规模工业化。

最近几年,国际油价一再攀升,煤制油重新被各国提上议事日程。美国、法国、意大利开始进行合作研发。但从项目启动到开工建设,至少需要5年准备时间,而油价频繁变动,时高时低,人们往往反应滞后,使决策举棋不定。

南非在煤制油行业走在了世界前列,20世纪50年代开始,南非政府开始研究煤液化的可能性,主要目的在于摆脱对石油的高度依赖性,保护南非国际收支平衡,提高能源供给安全。南非沙索儿公司年处理煤炭4590万吨,年油品产量800万吨,60%为发动机燃料,供应南非32%市场,化工品向90多个国家出口,是目前全球最大规模的煤变油商业工厂。

二、 国内煤制油现状分析

1、发展

神华集团、伊泰集团等企业是国内煤制油项目的主要投资和参与者,目前,国内投入运营的煤制油项目33个,在建煤制油项目约12项。

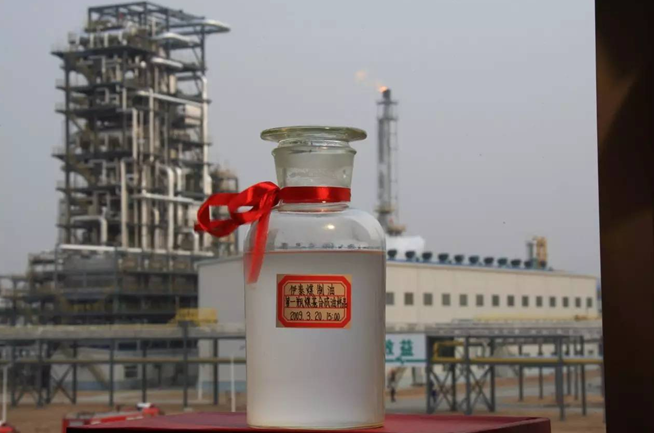

我国首个煤间接液化工业化示范项目——内蒙古伊泰煤制油有限公司16万吨/年F-T合成油项目,从2009年3月17日投产,累计生产成品油96万吨。

神华鄂尔多斯煤直接液化示范项目:具有神华自主知识产权的煤直接液化项目,这是世界上第一个采用现代煤直接液化技术建设的工业性示范工程,建设规模为年产油品400万吨。2008年12月30日第一条生产线(年产油品108万吨)一次开车成功后一直安稳长满优运行,使我国成为世界上首个掌握百万吨级直接液化工程关键技术的国家。

伊泰煤制油项目:第一批煤制油样品

2、挫折

10多年的技术攻关和高额投入,让人一度怀疑煤制油到底行不行;近两年,多个煤制油项目好不容易实现量产,偏偏又赶上油价下跌,所有煤制油企业都在亏损。

挫折1、遭遇质疑与水资源匮乏

尽管一些项目获得了批准和支持,“煤制油”是否具有大规模推广前景,多年来外界争议的声音始终不断。

国家发改委能源研究所研究员姜克隽对此并不看好:“从可持续发展的角度看,"煤制油"不过是以一种不可再生资源去替代另一种,其结果尚难预测,有可能是得不偿失,特别是目前煤炭资源的不可再生性往往被漠视,无节制地开采,将令资源枯竭提前到来。”

中国能源研究会副理事长周大地认为:“煤制油”经过技术转化合成后,结构和纯度可达到与石油相同的标准,可直接作为燃料运用到生活中。然而,“煤制油”作为石油的替代物,无论从技术上、经济上以及“碳排放强度”上均有难度。“业内普遍的看法是,只有国际油价在70~80美元/桶以上,项目才能获利。而煤价保持每吨在200~300元之间,才可以保证煤化工项目不亏损。”

同时,煤制油项目遭遇严重的水资源危机。

西部地区水资源相对贫乏,且分布不均,但是因为煤资源产量高和煤种丰富,成为“煤制油”“煤制气”项目的优选之地。有些项目,甚至开始考虑远距离调用黄河水,进行“煤制油”生产。

“煤制油”工艺中主要用水项目有反应用水、用于冷凝的冷却水、用于加热的水蒸气用水、洗涤用水、生活用水等。北京大学环境经济研究所所长张世秋说:“我们查阅过一份《煤电基地开发与水资源研究》报告,按照这个报告的计算,1吨直接液化"煤制油"的耗水量约7吨,间接液化"煤制油"耗水量约12吨。高耗水是煤化工发展最大的隐忧。”

挫折2、低油价遭遇高税赋

在2014年以前的几年时间里,煤制油项目展现了较好的盈利能力,2014年下半年,国际油价大幅跳水,煤制油利润快速收窄,在原油跌破50美元/桶关卡后,煤制油企业利润出现负增长,其经济性在低油价时期受到质疑。

同时,煤制油项目也遭遇高额税费打击。在2014年11月28日、12月12日,以及2015年1月12日,国家三次上调成品油消费税后,我国汽油、石脑油、溶剂油和润滑油的消费税攀升至1.52元/升,柴油、航空煤油和燃料油的消费税提升至1.2元/升。以上述同一装置为例,税费上调后,装置生产柴油每年仅消费税的税务成本就超过13亿元。如果目标产品是汽油,消费税更是高达19.3亿元,无盈利,多缴税,煤制油企业发展愈发困难。

挫折3、环保加码政策趋严

2010年山西潞安集团开始着手准备规模为180万吨/年的煤制油项目。

2012年7月获得国家发改委“路条”、

2015年7月,山西潞安煤制油项目环评被拒,准备五年的潞安集团煤制油项目推迟运营。

资料显示,仅按潞安煤制油项目原规划,环保投资就达23亿元,占总投资的近10%。潞安此前测算,煤制油项目达产后可实现年销售收入121亿元,利润21.8亿元。这意味着即使在原来的油价水平以及原来的环保设计方案下,环保投资也将吃掉项目一年的净利润,这还不包括后期的运维成本。而事实上,环评被拒后的潞安煤制油项目要想通过环评,还需要大量追加环保投入,同时项目面临经济性重估,年销售收入、利润的预期可能大幅下调。

西潞安煤制油项目环评被拒标志着环保已经真正成为左右项目生存发展的关键因素。煤制油的目标是煤炭清洁高效利用,但示范项目近几年暴露出来的水资源需求量大、碳排放量大、污染难处理等问题,成为环保加压的重要原因。我国煤制油工业化示范项目之一云南先锋煤制油项目就因环保问题屡遭投诉,而不得不于2015年初停产整改,再投资8000万元进行封闭改造。

随着新《环保法》、《安生生产法》、“水十条”等环保政策接连出台,公众环保安全意识不断增强,煤制油项目面临的日常监管也日益趋严,使得环保安全成本增加。

此外,煤制油项目还面临着舆论“打压”、政策收紧的尴尬局面。前几年,煤制油项目显著的经济效益引发了投资与开发热潮。 由此,对煤制油过热的担忧先出现在各大媒体上,随后又反映在国家政策的转向上。近年来,对煤制油等煤化工项目的审批一再收紧,部分地区优惠政策取消。

但煤制油真的过热了吗? 煤制油仅是舆论过热。

由于煤制油有着较高的技术、资金、人才、环保、资源等多重门槛,产业实际发展非常缓慢,再加上油价低迷,计划建设的煤制油项目很多处于搁浅状态,一些已投产项目也运行不佳。例如,国内曾估算到2015年形成煤制油1200万吨产能,目前来看根本不可能达到,2020年产能的“宏伟目标”恐怕也无法实现。煤制油“火”起来有10来年了,但现在全国已经投产的几百万吨规模,还抵不上一家大型炼油企业的规模,谈不上真正的过热。

业界普遍认为,谨慎发展不代表不发展,我国煤制油示范项目建设仍需扎实推进。国家在严格准入的基础上还应给予一定扶持,给符合条件的企业提供相对宽松的政策空间,使煤制油产业能够继续自我完善、创新发展。

3、利好

利好1、成本降低,技术成熟

作为煤化工的原料和能量来源,煤炭价格对产品成本影响明显。根据中国神华年报,2015年其对内部煤化工装置的煤炭销售价格为236.1元/吨,相比2014年296.5元/吨的降幅为60.4元/吨。

为了将低价值的煤炭转化为高附加值的产品,煤化工是典型的资金密集型产业,项目投资巨大,财务费用和折旧在产品成本中占据较大比例。设备国产化、现阶段低廉的钢材价格,以及基于示范项目经验而优化的工程设计都将有效降低项目投资。亚化咨询数据模型显示,对于典型间接液化煤制油项目,如果投资降低10%,则财务费用和折旧可以降低139元/吨油品。对于典型煤制气项目,如果投资降低10%,则财务费用和折旧可以降低0.05元/标方SNG,也就意味着每年增加2亿元纯利。

利好2、能源结构调整,化解煤炭过剩产能

十三五”期间我国能源消费总量计划控制在50亿吨标准煤以内,其中煤炭消费基本达到峰值,总量控制在41亿吨以内,目前,中国煤炭产能过剩10亿吨以上。

随着风电、光伏等清洁能源的持续发展,煤炭的消费量将进一步受到挤压,预计中国煤炭产能过剩将长期存在。大型煤制油气项目在长期享受低廉的煤炭供应的同时,也将为化解煤炭产能过剩做出贡献。

利好3、环保技术进步,审批程序精简

随着环保技术进步,从2016年开始,国家环保部重启了煤制油与煤制气项目的环评审批。2016年1-7月已先后有苏新和丰、中海油大同、北控京泰三大煤制气项目和潞安长治、伊泰鄂尔多斯两大煤制油项目获得环评审批通过。2015年,国家发改委提出减少前置审批事项,除少数重特大项目保留环评作为前置审批外,企业投资项目核准原则上只保留选址意见书、用地(用海)预审意见两项前置。对于能够获得国家发改委核准,手续齐备的项目,融资难度将大大降低。

总的来说,除国际油价仍然低迷这一不利因素外,中国煤制油气行业事实上面临一系列利好:低廉的原料和能量价格、项目环评审批重启、核准程序简化、设备国产化以及钢材价格低廉降低了项目投资。现阶段建设的煤制油气项目,将在未来油价回升之时享受优秀的利润水平。

更多精彩请关注《矿业汇》(微信号 :miningsink)专注矿业行业的垂直新媒体社交平台,为矿业全产业链行业的从业者、管理者,提供有价值的资讯,搭建矿业社交平台。

本文为中国选矿选煤网编译整理,如需转载请保留原文网址:http://www.xkxm.com/news/20160801-105844.html,谢谢合作。